Grande parte da bibliografia dedicada à relação entre Freud e Marx parece focar nas diferentes pontes teóricas que podem ser construídas entre eles[1]. A história desses esforços teóricos contém uma ampla gama de projetos altamente distintos entre si, mas ainda assim é possível destacar algumas das estratégias mais reconhecíveis que atravessam muitos autores e posições conceituais. A primeira é aquela que se interessa pela psicanálise como um conjunto adicional de ideias que poderia ajudar o marxismo a explicar fenômenos sociais específicos – o estudo clássico da Escola de Frankfurt sobre a “personalidade autoritária” seria um caso famoso e o trabalho de Léon Rozitchner sobre os “limites do individualismo burguês” seria outro. O segundo é o tipo de projeto que busca destacar que a psicanálise, em sua forma atual ou em alguma variação, tem mérito político próprio, carregando algum potencial emancipatório inerente – esse seria o caso de pensadores como Erich Fromm, Wilhelm Reich, mas também Félix Guattari, com a esquizoanálise. Por fim, com pensadores como Slavoj Zizek ou Kiarina Kordela, temos uma terceira estratégia, que foca principalmente nos desafios que tanto a psicanálise quanto o marxismo representariam para a filosofia moderna. Aqui, são as transformações impostas por esses campos ao cânone filosófico, perturbando nosso entendimento corrente de noções básicas — como “realidade”, “consciência”, “liberdade”, etc —, que teriam consequências críticas e políticas importantes.

Embora essa não seja uma tipologia nem perto de exaustiva – e certamente há proposições sutis e surpreendentes perdidas entre esses tipos – notar que essas opções exaurem boa parte das propostas mais notórias já é suficiente estabelecer que não é tão comum assim a gente se debruçar sobre os possíveis usos da psicanálise na prática política real[2].

A própria ideia é mais obscura do que pode parecer à primeira vista — e a aura de relevância irrestrita da psicanálise, que supostamente lidaria com algumas das questões centrais da humanidade, é de alguma forma dissipada quando perguntamos, simplesmente: o que poderíamos realmente fazer com a psicanálise quando estamos nos organizando juntos, convivendo e compartilhando, planejando e criando estratégias, lutando e protestando, pensando coletivamente sobre o que deu errado e sobre nossos próximos passos?

O lugar natural da psicanálise na vida política parece ser – como o nome sugere – como uma poderosa ferramenta analítica que aumenta nossa capacidade de explicar fenômenos como os efeitos do consumismo em massa, a estrutura da família moderna, o funcionamento da ideologia, a lógica do populismo, as consequências subjetivas do neoliberalismo, etc. Mas o problema de simplesmente aceitar que é assim que a psicanálise pode nos servir melhor politicamente é que, paradoxalmente, isso trai tanto os compromissos marxistas quanto os psicanalíticos. Trai uma certa disposição marxista porque sugere uma estranha indiferença às condições de produção desses insights analíticos, como se não houvesse conexão entre o que acontece na prática clínica, sua base econômica, os dramas políticos das escolas psicanalíticas e o tipo de teoria que a psicanálise acaba por produzir e propagar. Como marxistas, não deveríamos nos interessar pela “morada oculta” da pequena fábrica psicanalítica, pelo funcionamento de suas instituições e as condições materiais de sua prática?[3] Ao mesmo tempo, enquanto psicanalistas, enfrentamos outro problema: uma das características fundamentais de nossa prática é que ouvir os pacientes analiticamente só é possível sob a condição de estarmos cientes de que nós também estamos sujeitos às mesmas distorções inconscientes, identificações e formas de satisfação que eles. Para ouvir os outros é preciso saber ouvir a si mesmo como um “outro” também, e isso não tolera nenhuma exceção. Então, como psicanalistas, não deveríamos suspeitar um pouco quando os insights de nossa prática são aplicados unilateralmente à ideologia capitalista e à política de direita, sem nenhum uso real para os problemas e obstáculos singulares da própria política emancipatória da esquerda?

Esses dois compromissos metodológicos — com a prática, antes da teoria, e com a “divisão interna” de nossa posição, antes da “distinção externa” dos outros — poderiam, de fato, servir de base para um outro modo de ligar psicanálise e militância, um projeto que mobilizasse uma dose saudável de materialismo histórico para desfazer a imagem idealista que a psicanálise oferece de si mesmo, e que aproveitasse os insights da prática real da análise para elaborar ferramentas efetivamente úteis para a militância e a lida com sua dimensão subjetiva. A princípio, pode parecer que estamos simplesmente defendendo que todo coletivo político deveria ter seu psicanalista de plantão, encarregado de lidar com as neuroses de seus membros, mediar conflitos e assim por diante. Embora uma certa “sensibilidade analítica” possa mesmo ser útil em espaços políticos — pelo menos, uma consciência de que nossos ideais e imperativos morais também podem ser uma fonte de sofrimento psíquico — o que estamos buscando aqui é a possibilidade mais ambiciosa de que algo da prática clínica possa servir de base para novas ideias de como fazer política juntos.

E esse é, de fato, um ponto de partida muito bom se estivermos buscando um novo terreno comum entre a análise e a organização política. Afinal de contas, a prática clínica já é algo que fazemos juntos — e em um sentido muito preciso e extraordinário. Como a maioria dos serviços, a psicanálise é um trabalho que envolve alguma interação social, mas o que é bastante singular na clínica analítica é que o seu material, aquilo sobre o que intervém, está imbricado nessa própria interação, nos seus padrões, repetições e pressuposições subjacentes. Transferência é o nome psicanalítico para o tipo de relação que se estabelece entre o analista e o analisando, uma relação que não é apenas uma condição social indiferente ao tratamento, mas a coisa mesma a ser transformada pelo processo psicanalítico.

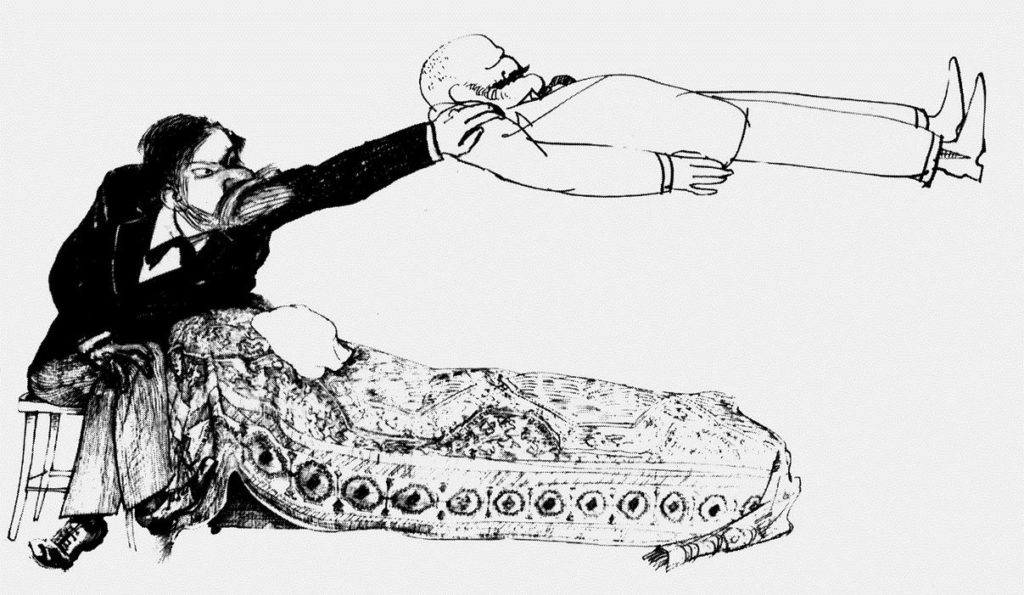

Embora tenhamos a tendência de pensar sobre a transferência como se ela fosse redutível ao conjunto de suposições que um paciente “transfere” para a pessoa de seu analista é na verdade a própria dinâmica entre paciente e analista — a “relação de tipo amoroso”, como dizia Freud — que está sendo transferida para a cena clínica. Essa distinção é muito importante: por exemplo, enquanto a suposição de que alguém é uma ameaça para mim pode permanecer exclusivamente na minha cabeça, como intenções e pensamentos que imputo a um terceiro, se eu tratar outra pessoa como se ela fosse ameaçadora, se eu me comportar como se precisasse me proteger dela, então isso se torna uma relação efetiva que independe até mesmo do que eu possa estar pensando naquele momento. Posso dizer para mim mesmo, ou para o outro, que confio nele, e ainda assim me dirigir inconscientemente ao outro da posição de alguém ameaçado. Quando Freud afirmou, ao final de seu famoso A dinâmica da transferência, que “é impossível liquidar alguém in absentia ou in effigie“[4], ele estava visando essa distinção clínica fundamental: por meio da transferência, os padrões relacionais que desenvolvemos ao longo de nossa história – e que às vezes são tão singulares a ponto de determinar nossas conexões afetivas com uma única pessoa – tornam-se presentificados — são “atualizados” — no espaço clínico como um tipo concreto de interação, em vez de permanecerem como algo sobre o qual o paciente fala. Somente dessa forma o objeto do tratamento psicanalítico torna-se efetivamente materializado: algo que existe independentemente de nossas representações mentais e que pode, portanto, ser percebido e transformado por intervenções específicas.

A transferência não é apenas interessante como ponto de partida porque especifica o tipo de interação interpessoal que ocorre no ambiente clínico. É também o único dos “quatro conceitos fundamentais da psicanálise”[5]propostos por Lacan – os outros sendo a repetição, o inconsciente e a pulsão – que coincide com os limites concretos de um processo analítico[6]. Por mais que ainda exista transferência com o analista mesmo fora de uma sessão analítica, não diríamos que estamos “transferidos” com todas as outras pessoas que encontramos — a transferência tem limites temporais e espaciais bem determinados — embora supostamente ainda tenhamos um inconsciente, ainda estejamos presos em repetições e ainda encontremos formas estranhas de satisfação em todos os lugares. Diacronicamente, também, a transferência nomeia a entrada em um processo analítico, o “material” que está sendo trabalhado nesse processo e seu desfecho, quando, como dizia Lacan, temos a “liquidação da transferência” e o esvaziamento dessa conexão libidinal deslocada. Como marxistas — e especialmente marxistas interessados em epistemologia — a transferência deve se destacar como um dos poucos conceitos psicanalíticos que recusa generalizações ideológicas, permanecendo firmemente enraizado no que as pessoas fazem e como se relacionam dentro desse espaço e prática específicos. Os psicanalistas também teriam boas razões para valorizar esse conceito como uma nova ponte em potencial com o pensamento político: embora a filosofia política tenha certa fascinação pelos conceitos lacanianos mais herméticos — como a “lógica do não-todo” ou o “discurso da universidade” —, boa parte do que a gente realmente sabe como analistas tem a ver com o manejo da transferência. É aí que está a experiência acumulada dos psicanalistas. E nossa aposta é que é também nesse ponto que os analistas têm mais a contribuir para a forma como nos comportamos de fato como militantes.

Mencionamos anteriormente que a transferência não é uma questão do que um sujeito imputa a outro, mas sim a instituição de uma relação determinada, que inclui tanto o analista quanto o analisando. A questão que continua em aberto, claro, é por que haveria algo a ser “transferido” para começo de conversa. Aqui precisamos considerar outra peça importante do quebra-cabeça, que é a associação livre.

Embora a “regra de ouro da psicanálise” – o imperativo de dizer tudo o que vier à mente – tenha algum poder prescritivo, instilando alguma coragem naquelas pessoas que talvez estivessem reticentes em mencionar os pensamentos e associações que passam por suas cabeças durante uma sessão, seu papel na análise é muito mais estrutural do que isso — e muito mais paradoxal. O fato de uma pessoa ser convidada a “falar livremente” diante de seu psicanalista constitui, na verdade, uma impossibilidade: se você decidir fazer exatamente isso, não estará realmente fazendo algo sem restrições, mas, na verdade, fazendo exatamente o que lhe foi demandado, ao passo que se você decidir se concentrar em dizer o que acha que é objetivamente importante de falar ou o que acha que seu analista realmente queria que você falasse, então, na verdade, você agiu livremente, já que ninguém lhe pediu para falar sobre isso e não sobre aquilo. A associação livre talvez seja o traço definidor que separa o ambiente clínico do resto da realidade social; ela constitui um espaço em que os compromissos normativos entre o paciente e seu analista se confundem e o que é exigido do falante não fica mais claro. É contra o pano de fundo dessa desconexão – Lacan diria dessa “não-relação” – que surge a transferência, como uma conexão ou relação substituta. Como o tipo específico de interação interpessoal que emerge para preencher esse espaço tem muitas conexões com outros aspectos da vida do paciente, podemos supor que, em algum sentido, ele repete ou reproduz um tipo de conexão afetiva que foi estabelecida anteriormente, mesmo que nunca tenha sido realmente vivenciada como tal. Em suma, transferência é o nome dessa relação, composta por analista e analisando, que encena no espaço clínico um pedaço da própria “linguagem interior” do paciente, como se seu mundo subjetivo fosse subitamente distorcido e esticado, a fim de “costurar” essa interação estranha e paradoxal, provocada pela associação livre, ao tecido da vida psíquica do analisando, integrando-a a outras representações, imagens e afetos.

No centro da prática analítica está, então, essa estrutura triádica: o paradoxo da associação livre, o estabelecimento de uma relação transferencial e a possibilidade de que, a partir dessa dinâmica materializada, diferenças anteriormente indistintas ou excessivamente fixadas possam ser transformadas. De certa forma, poderíamos dizer que a associação livre, esse imperativo impossível, retorna de outra maneira dentro do processo analítico, como um efeito das intervenções clínicas, já que, com a análise, novas formas de associar ideias antigas, memórias e até mesmo as próprias palavras podem se tornar possíveis.

Embora já pareça bastante útil saber, como militantes, que podemos treinar e aprender a ocupar uma postura crítica que tem como premissa ouvir em vez de falar e que reconhece que algumas intervenções só são possíveis na medida de nossa disponibilidade para habitar a linguagem de outras pessoas e trabalhar a partir de suas distinções, em vez das nossas, há um pequeno detalhe que nos impede de simplesmente importar esses insights analíticos para a prática política. A questão — e, mais uma vez, isso é quase totalmente ignorado na literatura psicanalítica, embora seja bastante claro na prática analítica — é que há um limite para o tipo de coisa que pode ser “transferida” para o espaço clínico, um limite que não queremos simplesmente reproduzir no âmbito político.

O impasse em jogo aqui é que parece haver uma correlação entre a forma da interação clínica e a forma da transferência que pode se estabelecer[7], ou seja, um limite à forma do vínculo que se atualiza nesse espaço compartilhado. Afinal de contas, há apenas duas pessoas em uma sessão, e os cenários libidinais materializados na transferência também tendem a ser de natureza dual – tudo gira em torno do sujeito e do Outro, por mais fugaz e vaga que seja a figura desse parceiro invisível. Na literatura psicanalítica, essa justaposição entre a “cardinalidade” do setting analítico e o fato de que a transferência atualiza apenas relações duais — que são, em geral, amorosas — é muitas vezes explicada pela inversão dos termos: apenas as relações amorosas podem ser tratadas na clínica porque essa é, na verdade, a natureza de todos os vínculos subjetivos! Mas qualquer psicanalista sabe que há traumas que a prática clínica não pode tocar: há eventos e situações que, tal quais os traumas libidinais que emergem no trabalho clínico, confrontaram o paciente como uma experiência impossível de integrar em seu mundo psíquico, mas que, ao contrário dessas ligações amorosas, não podem ter sua estrutura relacional reproduzida no setting clínico. Há uma mãe que perdeu o filho, assassinado pela polícia do Rio de Janeiro em uma operação inescrupulosa: não é apenas a relação dessa pessoa com o policial assassino em particular que é paradoxal e permanece com ela como um corpo estranho ou uma pergunta sem resposta, mas sim a relação que, mediada por esse policial, a conecta a toda uma instituição racista, impessoal e dessituada. Não é de se admirar, portanto, que seja mais provável que a desconfiança dela em relação às autoridades institucionais seja atualizada e reproduzida quando ela encontra um terapeuta em um tratamento de curto prazo em um hospital público — onde o terapeuta também representa uma instituição — do que quando ela vem ao meu consultório particular. A forma do trauma — o tipo de relação social que ele mobiliza — restringe a forma do ambiente no qual esse impasse poderá ser atualizado e trabalhado. Em meu consultório particular, tudo o que essa mulher em luto pode fazer é se referir “in effigie” a esses eventos trágicos, uma vez que não há como nós dois atualizarmos efetivamente, apenas entre nós, os termos dessa estrutura. A transferência psicanalítica tem portanto um limite.

Agora chegamos ao ponto crucial de nossa hipótese. Podemos extrair dois princípios gerais a partir de nossa discussão sobre a transferência na clínica psicanalítica. O primeiro poderíamos chamar de princípio da composição: os analistas interagem com o inconsciente do paciente aceitando, por meio da transferência, tornar-se uma parte “substituta” interna a esse mundo inconsciente. O segundo é o princípio da homogeneidade: só é possível intervir em um determinado tipo de relação instanciando relações do mesmo tipo. E sugerimos que, condicionada por esses dois princípios, a transferência analítica é limitada pela forma de relação interpessoal que ela pode instanciar concretamente: configurações duais só podem reencenar relações duais, e a transferência analítica permanece, por essa mesma razão, quase que exclusivamente dentro da esfera do amor. Mas nada nos impede de explorar o que aconteceria se, ao invés de aceitarmos a teoria dessa prática específica como sendo a teoria geral dos vínculos libidinais, analisássemos nossos coletivos, movimentos e partidos do ponto de vista desses mesmos princípios mais amplos. Será que poderíamos desenvolver uma maneira de avaliar concretamente o quanto de nossa capacidade de intervir politicamente em diferentes contextos sociais específicos depende da composição particular de nossas organizações e instrumentos políticos? Seria possível investigar se — assim como a livre associação dentro da clínica — a liberdade política de se associar com as pessoas de maneiras novas e muitas vezes desconhecidas não seria “suturada” também por padrões substitutivos ou quase-transferenciais em nossos coletivos, levando-nos a reencenar dinâmicas que não pertencem a eles? E será que podemos usar isso a nosso favor? Existe, afinal, algo como uma análise organizacional?

O trabalho recente do Subset of Theoretical Practice[8], um coletivo de pesquisa comunista, pode nos darferramentas para esboçar uma resposta a essa pergunta[9]. O que talvez seja contraintuitivo em sua abordagem é que, em vez de começar a partir dessas preocupações psicanalíticas e depois procurar maneiras de exportá-las da prática clínica para a vida militante, o STP partiu da preocupação de encontrar uma maneira de repensar como abordamos a organização política em geral – uma nova abordagem que, uma vez restrita por condições muito específicas, pode descrever conceitualmente uma prática que se parece muito com a psicanálise que conhecemos. Isso nos dá parâmetros mais concretos para passar da prática analítica, com sua “massa de duas pessoas”, para conjuntos maiores e suas particularidades, sem depender exclusivamente de transformações metafóricas baseadas na psicanálise e na metapsicologia — falando de “atos analíticos” na política, analisando o “gozo” de populações inteiras, etc. Evidentemente, só podemos fornecer um breve resumo da pesquisa da STP aqui, mas esperamos que seja convincente o suficiente de que há aí as bases para uma nova abordagem da valência política da psicanálise.

Uma das ideias cruciais desenvolvidas pelo Subconjunto é o conceito do “trinitarismo organizacional”[10]. A ideia básica é que conceber algo do ponto de vista organizacional significa considerar que a forma como as coisas são compostas — como são estruturadas, como as partes formam um todo, etc. —, a forma como elas interagem — que tipo de coisas elas podem mudar e o que pode mudá-las — e as formas que lhe são inteligíveis – quais diferenças “fazem diferença” e que características são irrelevantes do ponto de vista dessa coisa – são três lados da mesma questão.

Por exemplo, se um coletivo A for um grupo de estudos composto por estudantes brancos de pós-graduação de uma universidade pública, enquanto um coletivo B for composto por artistas negros da periferia do Rio de Janeiro, então — independentemente de o primeiro grupo ler sobre a economia política da violência policial ou de o segundo grupo ser totalmente desinteressado de política — o que esses coletivos conseguem interagir em seu mundo social e quais diferenças são relevantes para eles na realidade social serão diferentes — não por causa da experiência ou do conhecimento dos membros de A e B, mas porque, organizacionalmente, a forma como os grupos são organizados influencia o que eles podem fazer, e o que eles podem fazer também influencia o que é inteligível e relevante para eles. Há muito pouco que um grupo de estudo possa fazer enquanto grupo de estudo que fará com que a polícia exista para eles como uma parte relevante do mundo, com a qual interagem ou que precisem reconhecer de alguma forma para continuar fazendo o que fazem — enquanto que, mesmo que o grupo de artistas esteja apenas tentando montar uma pequena exposição, certas restrições sociais serão relevantes para eles, em um nível muito concreto, independente de se os nomes que dão a essas diferenças importantes estão na bibliografia de algum curso. De fato, dois coletivos compostos pelas mesmas pessoas, mas organizados de forma muito diferente, também poderão interagir com diferentes aspectos do mundo. Digamos que nosso coletivo de arte B seja muito hierárquico, com uma pessoa liderando as demais, enquanto o coletivo B’, organizado posteriormente pelas mesmas pessoas, distribui muito mais seu poder de decisão — pode ser que o coletivo B não sinta tanto quanto o B’ como certas assimetrias sociais de gênero, raça e dinheiro operam contra o estabelecimento da igualdade, justamente porque B não é composto de maneira tão igualitária — o que significa que essas questões aparecerão concretamente mais para o B’ do que para o B.

A essa abordagem “trinitária” básica da organização, o STP acrescenta uma segunda ideia crucial. Seguindo uma certa tradição marxista[11] que considera as formações sociais como complexos que reúnem “camadas” de diferentes tipos de interação social, cada uma desempenhando um papel dominante em diferentes momentos e lugares históricos — o Subconjunto de Prática Teórica propõe que façamos uma distinção entre três modos básicos de organização social: um baseado na lógica da afinidade e da troca de presentes, um segundo baseado na lógica da propriedade e dos contratos e um terceiro, baseado na lógica do valor e da mercantilização[12]. Qualquer mundo social pode, então, ser entendido como uma mistura complexa dessas diferentes lógicas, uma vindo ao auxílio das inconsistências das demais, sendo as sociedades capitalistas aquelas em que a forma-valor desempenha o papel dominante ou sintético.

O que essa proposição faz é acrescentar um conteúdo específico à discussão organizacional acima: em vez de dizer abstratamente que a forma como as organizações são compostas afeta o que elas conseguem interagir e “ver” do mundo social, agora podemos afirmar de forma mais concreta que, dependendo de como uma organização compõe as lógicas de afinidade, propriedade e valor, ela poderá transformar algumas partes da realidade social em vez de outras, e poderá considerar algumas coisas como significante em vez de outras. Por exemplo, um coletivo pode desafiar as restrições comunitárias e familiares — e desenvolver uma visão muito mais refinada dessa dimensão da realidade social por causa disso — embora permaneça, em última análise, uma organização trivial no nível das lógicas de propriedade e de mercadoria, âmbitos nos quais é incapaz de interagir e tornar inteligível qualquer coisa de singular. Se restringimos essa teoria a apenas uma camada lógica, recuperamos o nosso “princípio da homogeneidade”, anteriormente elaborado, onde afirmamos que a interação com uma dada forma depende da nossa capacidade de compor formas da mesma consistência lógica.

Este é apenas um breve esboço da estrutura do coletivo de pesquisa, mas essas duas teses já nos ajudam, em primeiro lugar, a jogar uma nova luz no surgimento histórico dos sintomas e da prática psicanalítica e, em segundo lugar, a antever como poderíamos mudar alguns dos parâmetros analíticos para considerar o que poderia ser chamado de “análise organizacional”.

Mais importante, talvez, do que a história das ideias psicanalíticas é a história dos problemas que as motivaram. E uma teoria dos “mundos sociais multilógicos”, quando totalmente desenvolvida, pode ser uma ferramenta útil para entender por que, na Europa moderna, certos fenômenos se tornaram comuns o suficiente para chamar a atenção de médicos, cientistas, artistas e filósofos. Em sua pesquisa recente, o SPT sugere que, se a lógica da afinidade for devidamente conceituada, tanto em termos de suas propriedades essencialmente paraconsistentes como lógica social quanto em termos de sua apresentação histórica em sociedades muito diferentes, chega-se à conclusão de que as famílias modernas — no sentido de unidades familiares nucleares compostas por pais heterossexuais e seus filhos — não formam logicamente um “átomo de parentesco” básico no sentido de Lévi-Strauss. Ou seja, nas sociedades capitalistas modernas, a lógica da afinidade não é composta de modo a formar um mundo próprio, ela tem pouco poder sintético. Na verdade, a lógica da afinidade é mais consistente nos mundos capitalistas nos pontos em que é encarregada de “costurar” dinâmicas dominadas pela propriedade e pelo valor — no ponto de contato entre a família e a produção de trabalhadores adultos independentes, ou na interseção entre a afinidade e o Estado, onde nasce a forma-nação etc.

Como as estruturas capitalistas não respeitam a lógica interna do parentesco – que permitiria que as pessoas mapeassem socialmente não apenas aqueles que fazem parte de suas famílias e aqueles que não fazem, mas também aqueles que ocupam posições estranhamente indeterminadas nesse tecido parental, cabe aos próprios indivíduos, à medida que crescem e se inserem socialmente, desenvolver maneiras de complementar essa lógica fraturada. Isso é o que Lacan chamou de “mito individual do neurótico”: como, para nos tornarmos pessoas, devemos suplementar nossa existência social diante de outras pessoas com uma parceria invisível com uma figura que nos ajudaria a determinar como distinguir esses elementos indeterminados da lógica da afinidade e que a socialidade capitalista não ajuda a propagar de forma consistente e compartilhada.

Se essa abordagem pode nos ajudar a entender por que o surgimento de certos rituais obsessivos, sintomas histéricos, formas de psicose, etc., aconteceu quando aconteceu, esse princípio geral de “trinitarismo” pode ajudar a explicar por que a eficácia da psicanálise está ligada a uma determinada forma de prática. Não deve ser difícil perceber que a lógica da transferência decorre, como um caso especial, do princípio de que a forma como as organizações são compostas condiciona tanto aquilo com que essas organizações interagem quanto o que elas percebem como informação relevante sobre o mundo. A clínica psicanalítica, do ponto de vista da teoria do SPT, poderia ser definida como a forma mínima que duas pessoas precisam compor — o caso em que alguém se posiciona em relação a nós de maneira indeterminada, de acordo com a regra da associação livre — para que se possa interagir com sintomas e dinâmicas que dizem respeito, precisamente, à nossa relação com outros de valor indeterminado.

E nada nos impediria de perguntar agora de que forma arranjos organizacionais maiores e mais complexos — que não se restringem necessariamente à lógica da afinidade e do parentesco, mas talvez incluam determinantes institucionais e econômicos, em arranjos mais intrincados — também poderiam se oferecer como espaços substitutos onde certas dinâmicas desconhecidas poderiam ser encenadas e materialmente elaboradas. Certamente nos organizamos para atingir objetivos políticos e, nesse sentido, a organização coletiva é um meio para atingir um fim. Mas, assim como fazemos análises para chegar a algum lugar e acabamos cada vez mais conscientes da natureza de nossos vínculos libidinais e de como eles produzem restrições que moldam os possíveis caminhos para chegar a algum lugar, a livre associação entre pessoas também pode ter essa função ambivalente em nossas vidas políticas[13]: à medida em que nos reunimos para lutar por conquistas políticas, compondo novas organizações, que exploramos novos graus de liberdade ao ocupar novas funções e papéis na luta, interagindo de novas formas com o mundo social, mais as próprias relações sociais que nos determinam se tornam legíveis e passíveis de transformação. Afinal, a experiência política pode atestar que quanto maior a liberdade de associação entre nós, mais nos deparamos com restrições normativas das quais não tínhamos conhecimento anteriormente.

E, assim como Freud certa vez tematizou que há uma estranha satisfação nos próprios órgãos responsáveis por nos proporcionar algum prazer — um “prazer da boca” que supera o prazer da saciedade —, é bem sabido por todo mundo que se engajam politicamente que pode haver uma satisfação no próprio processo de organização que é mais presente e incontestável do que o prazer de atingir nossos objetivos. Poderíamos até dizer que, paradoxalmente, os benefícios de uma vitória política são experimentados pelos militantes individualmente (mesmo que haja uma grande comemoração coletiva), enquanto a satisfação de inventar os meios para fazer as coisas de outra forma, os meios de nos associarmos entre nós de uma maneira que nunca acreditamos que faríamos, ou os meios de fazer o mundo social revelar algumas de suas engrenagens para nós, é uma satisfação coletiva de ponta a ponta — porque satisfaz uma necessidade que não tínhamos antes de nos organizarmos politicamente.

Normalmente, escrevemos e falamos sobre essa inversão de meios e fins na política somente quando as coisas dão errado, quando um coletivo, um sindicato ou um partido perde a noção de seu objetivo e é corrompido pelo poder, pela covardia ou pela vaidade de alguns. Ou seja, quando esse excesso organizacional pode ser remetido aos desejos particulares de nossos líderes, burocratas, etc. Mas talvez a tarefa de uma análise organizacional — que, como já deve estar claro, se concentraria nas “patologias” das próprias organizações — seja desenvolver ferramentas práticas e coletivas para destacar a profunda ambiguidade inerente a esse excesso e remetê-la de volta ao grupo em questão. Se nossa hipótese subjacente estiver correta, então nossas práticas organizacionais são, assim como um ambiente clínico, um local privilegiado para o surgimento de paradoxos da liberdade política. E, em reação a eles, encontramos não apenas estratégias sociais defensivas ou corruptoras — a tirania que pode se instalar quando outros compromissos normativos sociais são abandonados, como Jo Freeman descreve em seu famoso artigo[14] — mas também um tipo muito valioso de experiência coletiva. O próprio Marx, em uma das mais belas passagens de seus Manuscritos Econômico-Filosóficos, reconheceu a qualidade preciosa dessa ambivalência coletiva, quando escreveu:

Quando os trabalhadores comunistas se reúnem, seu objetivo imediato é a instrução, a propaganda, etc. Mas, ao mesmo tempo, eles adquirem uma nova necessidade — a necessidade da sociedade — e o que parecia ser um meio se tornou um fim. Esse desenvolvimento prático pode ser observado de forma mais marcante nas reuniões dos trabalhadores socialistas franceses. Fumar, comer e beber, etc., não são mais meios de criar vínculos entre as pessoas. A companhia, a associação, a conversa, que, por sua vez, tem a sociedade como objetivo, é suficiente para eles. A irmandade do homem não é uma frase vazia, é uma realidade, e a nobreza do homem brilha para nós em suas figuras desgastadas pelo trabalho.[15] ♦

REFERÊNCIAS

FREEMAN, Jo. A tirania das organizações sem estrutura. Trad. Marco Túlio. Jacobin Brasil: 12/3/2020

FREUD, S. (1912) A dinâmica da transferência. In: Observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia relatado em autobiografia, artigos sobre técnica e outros textos: Obras completas. Trad. e notas Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das letras. Vol. X. 2010.

LACAN, Jacques (1964) O seminário, livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Trad. M.D. Magno. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

MARX, Karl (1844) Manuscritos Econômico-Filosóficos Trad. Jesus Ranieri. São Paulo: Boitempo, 2005

PAVÓN-CUÉLLAR, David. Marxism and Psychoanalysis: In or Against Psychology? London: Routledge, 2017.

STP. Atlas of Experimental Politics In: Meta-futures SUM Journal #17, p.2311 – 2417, 2021

TUPINAMBÁ, Gabriel. Transferential materialism: towards a theory of formal otherness. In: HAMZA, Agon. Slavoj Zizek and Dialectical Materialism Londres: Palgrave, 2015.

_____. Freeing Thought From Thinkers: a Case Study. Continental Thought and Theory, vol 1, n. 1, pp. 156-193, 2016.

_____. Totalization as critique. Continental Thought and Theory, vol. 1, n. 4, pp. 752-763, 2017.

_____. Other others: further remarks on transferential materialism. Continental Thought and Theory, vol. 2, n. 1, pp. 132 – 158, 2018.

_____. The Desire of Psychoanalysis: Exercises in Lacanian Thinking New York: Northwestern University Press, 2021.

* Gabriel Tupinambá é

[1] Veja o livro: PAVÓN-CUELLAR, David. Marxism and Psychoanalysis: In or Against Psychology? Londres: Routledge, 2017. Escrevi uma resenha do livro aqui: <ir.canterbury.ac.nz/bitstream/handle/10092/14510/29%2520Tupinamb%25C3%25A1%2520review.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

[2] Gravei uma conversa em quatro partes com o Daniel Tutt a respeito dessa questão. A parte um está disponível aqui: <www.youtube.com/watch?v=TpGXJ1R4g8g&t=204s>. Consultado em: 17/12/2023.

[3] Debati essas questões no meu livro: TUPINAMBÁ, Gabriel. The Desire of Psychoanalysis: Exercises in Lacanian ThinkingNew York: Northwestern University Press, 2021. Uma apresentação resumindo o livro pode ser encontrada aqui: <www.youtube.com/watch?v=OVHoDxJRwsA&list=PLE03jn2k3GYBSp9579cyp-fd7bFDP3Vvg&index=2>. Consultada em 17/12/2023.

[4] FREUD, S. (1912) A dinâmica da transferência. In: Observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia relatado em autobiografia, artigos sobre técnica e outros textos: Obras completas. Tradução e notas de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das letras. Vol. X. 2010, p.89

[5] LACAN, Jacques (1964) O seminário, livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Trad. M.D. Magno. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

[6] Escrevi a respeito no artigo: TUPINAMBÁ, Gabriel. “Transferential materialism: towards a theory of formal otherness” In: HAMZA, Agon. Slavoj Zizek and Dialectical Materialism. Londres: Palgrave, 2015. Também disponível aqui: <www.academia.edu/14699004/Transferential_materialism_towards_a_theory_of_formal_otherness>. Consultado em 17/12/2023.

[7] Discuti essa questão no artigo: TUPINAMBÁ, Gabriel. Other others: further remarks on transferential materialism. Continental Thought and Theory, vol. 2, n. 1, pp. 132-158, 2018. Também disponível aqui: <ir.canterbury.ac.nz/server/api/core/bitstreams/577e841d-7f63-4f37-b294-db7971a5a892/content>. Consultado em 17/12/2023.

[8] Site do coletivo (em inglês): <www.theoreticalpractice.com>. Consultado em 17/12/2023

[9] Um debate feito pelo STP exatamente sobre essa questão pode ser encontrado aqui: <www.youtube.com/watch?v=FebdFvgJqFM&t=3931s>. Consultado em 17/12/2023

[10] Veja o texto STP. Atlas of Experimental Politics. In: Meta-futures SUM Journal, v. 17, pp. 2311-2417, 2021. Disponível aqui: <www.sum.si/journal-articles/atlas-of-experimental-politics>. Consultado em 17/12/2023.

[11] Um debate sobre um grande expoente dessa corrente, Kojin Karatani, pode ser encontrado aqui: <www.youtube.com/watch?v=JLgB4r9SC-Y&t=7493s>. Consultado em 17/12/2023.

[12] Veja a seguinte apresentação para um resumo dessa teoria: <www.youtube.com/watch?v=nRRFN0fovsA&t=503s>. Consultado em 17/12/2023.

[13] Escrevi sobre associação e política no texto: TUPINAMBÁ, Gabriel. Freeing Thought From Thinkers: a Case Study. Continental Thought and Theory, vol. 1, n. 1, pp. 156-193, 2016. Disponível aqui: <ir.canterbury.ac.nz/bitstream/handle/10092/12087/Tupinamba_Issue1.pdf?sequence=1>. Consultado 17/12/2023.

[14] FREEMAN, Jo. A tirania das organizações sem estrutura. Trad. Marco Túlio. Jacobin Brasil: 12/3/2020. Disponível aqui: <jacobin.com.br/2020/03/a-tirania-das-organizacoes-sem-estrutura/>.

[15] MARX, Karl (1844) Manuscritos Econômico-Filosóficos São Paulo: Boitempo, 2005, p.146. Também disponível aqui: <www.marxists.org/portugues/marx/1844/manuscritos/cap05.htm>. Consultado 17/12/2023

COMO CITAR ESTE ARTIGO | TUPINAMBÁ, Gabriel (2023) Psicanálise para militantes? Lacuna: uma revista de psicanálise, São Paulo, n. -15, p. 6, 2023. Disponível em: <https://revistalacuna.com/2023/12/22/n-15-06/>.